- ブログを更新しているのにアクセス数がまったく増えない

- 読まれる記事の書き方がわからず、毎回手応えがない

- SEOやキーワード対策に取り組んでも効果が感じられない

ブログを頑張って更新しているのに、まったくアクセスが伸びない…。そんな風に感じていませんか?

「タイトルは工夫してるし、内容もちゃんと書いてるのに、読まれないのはなぜ?」と、悩んでしまう気持ち、よくわかります。

実は、読まれるブログには共通する「書き方の型」や「読者目線の工夫」があるんです

これを知らずに自己流で続けていると、どれだけ記事を書いても結果が出づらいのが現実です。

この記事では、読まれるブログに共通する書き方のコツと、初心者でも実践できる改善ポイントを、やさしく解説していきます。

読み終わる頃には、あなたのブログも「読まれる土台」がしっかりできているはず。

アクセスアップの第一歩を、この記事から踏み出しましょう。

読まれない原因は「読者目線の欠如」

読まれない原因は、「読者目線」が欠けていることが多いです。

アクセスが伸びない多くのブログは、「自分が書きたいこと」を中心に構成されています。

しかし、検索する人は「自分が知りたいこと」を探しています。

このズレが離脱の原因になります

検索している人は「自分の悩みを解決したい」「情報を知りたい」と考えています。 そのため、記事は読者のニーズに寄り添った内容である必要があります。

たとえば、「家計簿アプリを使ってみた感想」だけを書いた記事は、検索ユーザーにとって有益とは限りません。

一方で、「初心者向け 家計簿アプリ おすすめ 2025年版」といった明確なニーズに応える内容なら、クリックされやすくなります。

まずは自分本位な記事構成をやめて、「検索者の目的」に焦点を当てることが第一歩です。

タイトルと見出しは「検索キーワード」から逆算する

読まれる記事は、検索されるタイトルと見出しから生まれます。

Google検索は、タイトル・見出しを重視して「この記事は何について書いてあるか」を判断しています。

クリックされるタイトルの特徴とは?

クリック率が高いタイトルには、共通する3つの特徴があります。

1. 数字が入っている(例:10選、5ステップ)

「○○10選」「3つのコツ」など、数字があると内容のボリュームが直感的にわかりやすく、目を引きやすくなります。奇数や「7」「10」などの定番数字は特に効果的です。

2. ターゲットが明確(例:初心者向け)

「副業初心者向け」や「30代女性におすすめ」など、誰に向けた記事なのかが明確だと、読者が「自分のための記事だ」と感じてクリックされやすくなります。

3. ベネフィットが伝わる(例:アクセスが増える)

「収益化できる方法」「時短できるテクニック」など、読者が得られるメリット(ベネフィット)が明示されていると、興味を引きやすくなります。

タイトルは“記事を読むことで何が得られるか”を伝える意識が大切です。

タイトル作成で避けたいNG例

クリックされる記事タイトルとは逆に、タイトルをつける際に避けたいNG例を具体的にみていきましょう。

「ブログ始めました!」など漠然としたタイトル

読者は“あなたがブログを始めた”という事実には興味がありません。

具体的なテーマやベネフィットがないと、クリックされません。

誰に向けた記事かわからないもの

「ダイエットに成功した話」では曖昧すぎます。「30代主婦が3ヶ月で−5kg」など、対象読者を絞ると説得力が出ます。

検索キーワードが入っていないタイトル

検索流入を狙う場合、タイトルにキーワードが入っていないと検索エンジンにも読者にも届きにくくなります。

必ず事前に狙うキーワードを決めておきましょう。

キーワード選定についてはこの記事で詳しく解説しています。

記事タイトルの付け方をもっと詳しく知りたいあなたには、この記事がおすすめです。

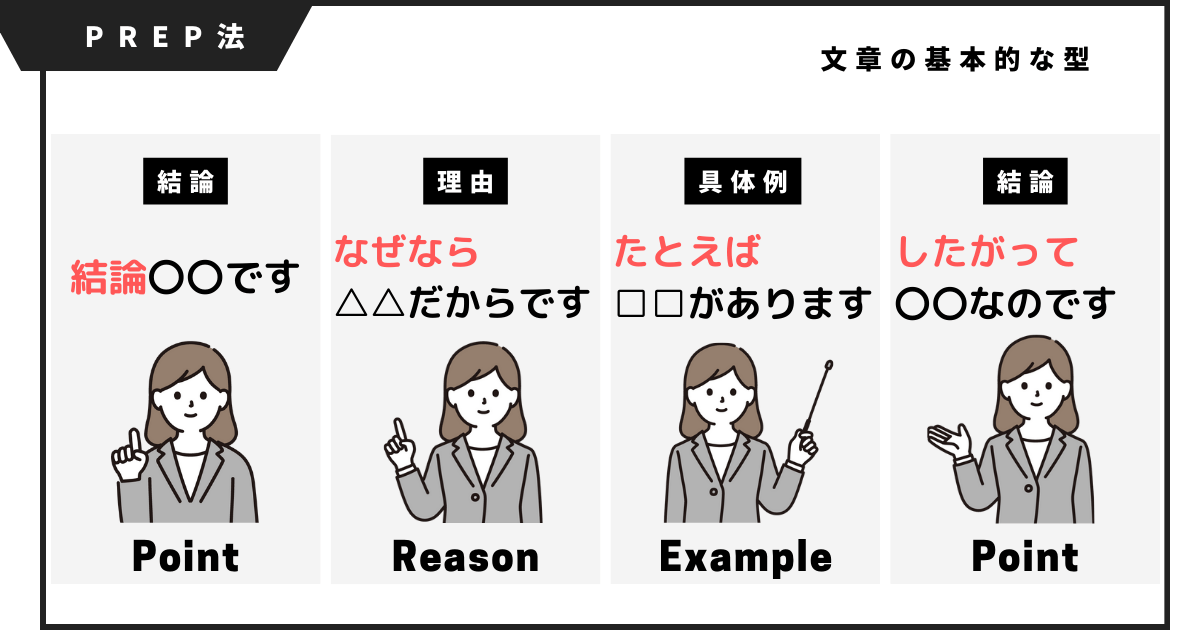

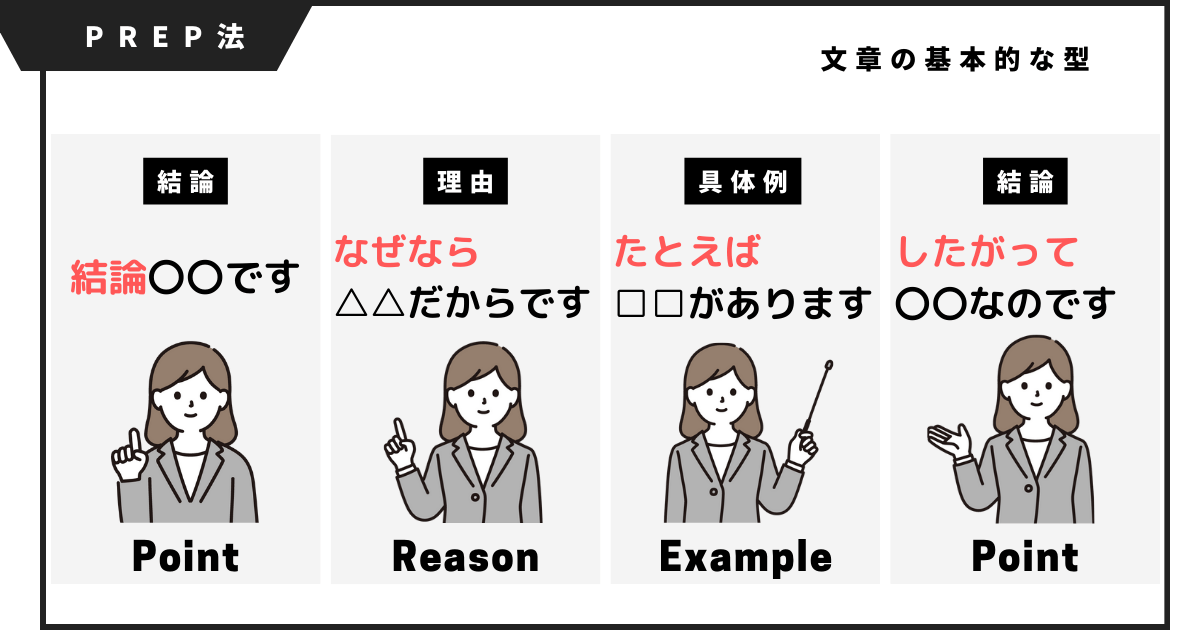

読みやすさを劇的に上げる「PREP法」とは

文章はPREP法(結論→理由→具体例→結論)を使うと、誰でも読みやすくなります。80点くらいの記事が書けます。

PREP法は、ビジネス文書やプレゼンでも使われる論理的な文章構成です。

PREP法の基本構造

PREP法とは、以下の順で文章を構成する方法です。

- Point(結論)

- Reason(理由)

- Example(具体例)

- Point(再結論)

記事の各見出し本文にPREP法を当てはめることで、読者がスムーズに理解しやすくなります。

たとえば、以下のように書くと効果的です。

ブログにはPREP法を使うべきです(結論)

なぜなら、読者が内容を理解しやすくなるからです(理由)

実際、私もPREP法を使ってから読了率が2倍になりました(具体例)

だから、PREP法は初心者にもおすすめです(再結論)

文章の型は他にもたくさんありますが、汎用性が高く、覚えやすいPREP法をまずは使いこなしましょう。

信頼される記事にするための工夫5つ

アクセスが伸びる記事には、「信頼性の裏付け」があります。

「私はこう思う」というだけでは、信頼されません。

信頼性を高める5つの方法

記事の信頼性を高めるには、以下のような方法があります。

- 公的データや公式サイトの引用

- 自分の保有資格や実績の提示

- 統計・数値の提示

- 実際の使用例・画像の掲載

- 他者の口コミやレビューの紹介

単なる主観ではなく、実際の体験+数字や資格、公式情報などの裏付けがあることで、読者からの信用が高まります。

私はFP2級の資格を持っていますが、家計管理や保険に関する記事を書く際には、公的資料や金融庁などのサイトをチェックしたり、引用したりしています。

そうすることで、より情報の正確性と信頼性が担保されます。

体験×エビデンスの組み合わせで、信頼されるブログに育ちます

「検索ニーズに応える内容」になっているか見直そう

読者の「悩み」や「疑問」に応えてこそ、ブログは読まれます。

検索エンジンの目的は、ユーザーが求める情報を適切に届けること。

そのため、あなたのブログが検索意図に合っていないと評価されません。

検索意図を読み解く質問リスト

検索意図(検索ユーザーが知りたいこと・解決したいこと)を読み取ることは、記事の精度を高めるうえで重要です。以下の質問を自分に投げかけてみてください。

読者は何に悩んで検索している?

悩みの核心に迫ると、記事の切り口がはっきりします。

たとえば「ブログ 書き方」と検索する人は、単純に書き方が知りたい場合と、それとは別に「どう書けばアクセスが伸びるのか」と悩んでいる可能性があります。

この記事で何を知りたいと思っている?

読者は検索結果に表示された“記事タイトル”に期待して読んでくれています。

その期待に応える内容になっているか確認しましょう。

どの段階(初心者・中級者)に向けて書いている?

知識レベルを想定することで、用語解説の深さや例の出し方も変わってきます。

初心者向けなら専門用語の補足があると親切です

読者が本当に知りたいことは何か?

表面的なキーワードだけでなく、「その奥にある本音」に目を向けましょう。いわゆる「潜在ニーズ」 です。

たとえば、「読まれるブログ 書き方」と検索する人は、

- ブログを書いているのにアクセスが増えず悩んでいる

- タイトルの付け方や構成が合っているか不安

- SEOって何をすればいいの?

という疑問 を抱えている可能性があります。

つまり、文章の上手さというより、「どうやってアクセスを増やすか」「読者に刺さる記事をどう作るか」といった実践的な方法を知りたいのです。

読者本人が意識していないことを先回りして答えを示すことで、記事を読んだ際の満足度が上がります

記事のズレを防ぐ3つのチェックポイント

記事が検索意図から外れていると、読者はすぐに離脱してしまいます。

以下のポイントで仕上げチェックを行いましょう。

- タイトルと本文の内容は一致しているか?

-

タイトルで示した内容に、本文がしっかり答えているか確認します。

- 検索意図に答えているか?

-

「なぜ読者はこの記事を読もうと思ったのか?」という視点で、疑問に答える構成になっているか見直します。

- 余計な脱線をしていないか?

-

関係のない話が続くと、読者の関心が薄れて離脱につながります。1記事1テーマを意識しましょう。

検索意図について深掘りする方法については、この記事で解説しています。

書いた後こそが勝負!内部リンクとリライトの重要性

記事を書いたら終わりではなく、「育てる」ことでアクセスが増えていきます。

ブログはストック型のビジネスとは言え、更新性も評価対象です。

内部リンクの最適な貼り方とは?

さらに新しく記事を書いたり、既存の記事で関連するものがあれば、内部リンクで関連記事をつなげることで、回遊率アップ&SEO効果が向上します。

関連記事を自然な文脈で紹介

文章の流れを止めずに関連記事へ誘導するのが理想です。たとえば、「詳しい手順についてはこの記事で解説しています」といった形で文中に自然にリンクを挿入するのが王道パターンです。

「あわせて読みたい」で誘導

本文の最後や区切りのよい場所で「あわせて読みたい」としてリンクを貼ると、読者にとって次に読むべき記事が明確になります。回遊率(サイト内の他ページへの移動率)アップに効果的です。

回遊率が上がるよう意識する

関連性の高い記事同士をつなげることで、読者が複数記事を読んでくれる確率が上がります。内部リンクを貼るときは「その記事を読んだ人が次に知りたそうな情報」を意識して選びましょう。

リライトのタイミングと対象記事の選び方

記事公開後、数か月後にリライトすることで検索順位が上がることも多々あります。

公開から3か月経った記事

Googleがコンテンツを評価し順位が安定するまでに、通常2〜3か月かかります。

新記事をすぐに直すのではなく、まずは3か月ほど様子を見ましょう。

検索順位が20〜50位のもの

この順位帯にある記事は“あと一歩”で上位表示が狙える状態です。

タイトルや見出し、導入文の改善、情報の追加などを行うと、順位が大きく改善される可能性があります。

情報が古くなってきた記事

たとえば「2023年おすすめ」といった時期が限定された内容や、仕様変更のあったサービス紹介記事は、最新情報に更新することで検索エンジンからも高く評価されやすくなります。

記事を書いた後の運用(内部リンク・定期的な見直し)も忘れず行いましょう

内部リンクについて詳しく解説した記事はこちらです。

リライトについてはこちらの記事で深掘りしています。

まとめ:「読まれるブログ」は技術と習慣で作れる

読まれるブログの書き方には、テクニックと習慣の両方が必要です。

読者目線・SEO対策・構成技術・信頼性・運用の工夫といったテクニックを少しずつ身につけることで、確実に成果はついてきます。

まずは、今回紹介した以下の6つのポイントから、1つでも実践してみてください。

- 読者目線で書く

- 検索キーワードから逆算してタイトルをつける

- PREP法で構成を整える

- 信頼性を意識する

- 検索ニーズに答える

- 書いた後も育てる

ブログは「ただ書けば読まれる」ものではありませんが、「読まれるブログ」は、誰にでも作れます。

ではまた!